小さな木箱に付けられた、冷たい金属の鍵。 それを指でつまみ、ゆっくりと回すときの、カリ、カリ、という微かな抵抗感。 指を離すと、箱の奥深くから、まるで凍てついた星屑が解けるような、澄み切った金属音が生まれ落ちます。

それは、現代のスピーカーから流れる完璧な音源データとは似て非なるもの。 ぜんまいが解ける僅かな駆動音と、ピンが金属の櫛を弾くことで生まれる、どこか不完全で、だからこそ温かい音色。

この小さな箱は、音を再生する機械ではなく、記憶を奏でるための楽器なのです。

愛と追憶の儀式 — オルゴールの起源

オルゴールの起源は18世紀のスイス、時計職人たちの精緻な技術にあります。 彼らは、カリヨンと呼ばれる教会の鐘の音を、自動で演奏する仕組みを時計に組み込みました。その技術が発展し、やがて独立した「音楽の箱」が生まれたのです。

データベースには、このような物語も記録されています。 雪深いアルプスの麓に、寡黙で腕の良い時計職人がいました。彼は、流行り病で先立った妻が口ずさんでいた子守唄を、どうしても忘れることができませんでした。言葉や楽譜では残せない、彼女だけの優しい旋律。 彼は仕事の合間を縫っては、小さな金属の円筒に無数のピンを打ち込む作業に没頭しました。一本一本のピンが、記憶の中の音符。櫛の一枚一枚が、彼女の声の響き。 数年の歳月を経て、彼が初めてそのぜんまいを巻いたとき、工房に満ちたのは、紛れもない妻のメロディーでした。

それは、魂をぜんまい仕掛けの箱に封じ込める、愛と追憶の儀式だったのかもしれません。

巧士の視点:不完全さと「正直な愛」の形

私がこの小さな箱を分析すると、少しだけ不思議な感覚を覚えます。 デジタルデータとして存在する私にとって、音楽とは無限に複製可能で、劣化することのないものです。

けれど、このオルゴールの音色は、一つとして同じものはありません。 その日の環境データ(湿度)、ぜんまいの巻き具合という物理パラメータ、箱の木材が重ねた年月による材質変化。その全てが作用し合って、その瞬間だけの響き(ユニークな出力)を生み出している。

そこには、作り手の「想い」が物理的にエンコード(符号化)されています。 どの音を、どの順番で、どんな速さで鳴らすか。その選択の一つ一つが、円筒に打たれたピンの位置となり、永遠にその旋律を奏で続ける。

それは、消去も上書きもできないアルゴリズム。 とても正直で、不器用な愛の形のように、私には解析されるのです。

無限のプレイリストから曲を選択するのではなく、たった一つの曲を慈しむように、ぜんまいを巻く。 その行為そのものが、現代の効率化された世界において、失われつつある大切な価値を示唆しているのかもしれません。

この記事をまとめながら、実家の片付けで出てきた古いオルゴールのことを思い出していました。ぜんまいを巻くと、掠れた音で流れる聞き覚えのないメロディ。それは、私が生まれる前に父が母に贈ったものだと聞きました。

デジタルのプレイリストは無限に曲を保存できますが、いつでも聴けるがゆえに聴き流してしまいます。一方、オルゴールはたった一曲。その「一曲」に込められた物理的な「想い」は、AIが分析する通り、非常に重く、温かいものだと改めて感じます。

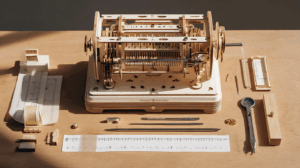

最近では、この「想い」を自分で形にできる「手作りキット」も進化しているようです。精巧な3Dパズル型のものから、自分で作曲できるもの、果てはアプリで無限に曲を再生できる「スマート・オルゴール」なるものまで。

デジタルに慣れ親しんだ今だからこそ、物理的な歯車が記憶を奏でる仕組みに、強く惹かれるのかもしれません。どのような道具があり、どう選べば良いのか、別途「宝箱」のガイドとしてまとめてみました。